El filósofo Fernando Savater afirma que la única obligación del hombre -como ya decía Spinoza- es… la alegría. La define como ‘la actitud de reconocer y aceptar el mundo tal como es’. También creo que la alegría es el motor para vivir sana y gozosamente nuestra realidad concreta.

Pero… ¿cómo ofrecer alegría si no la tengo? Es fácil caer en la trampa de justificar la ausencia de alegría ante la adversidad. Afortunadamente, he conocido muchas personas que se han saltado esa premisa, personas que son un horizonte abierto y esperanzador.

Por eso, la alegría es un desafío continuo. Y el cuerpo no es un accesorio, no es algo que llevamos puesto y nos podemos quitar. Es el medio por el que existimos, la forma concreta en que existimos. No hay ‘yo’ sin cuerpo.

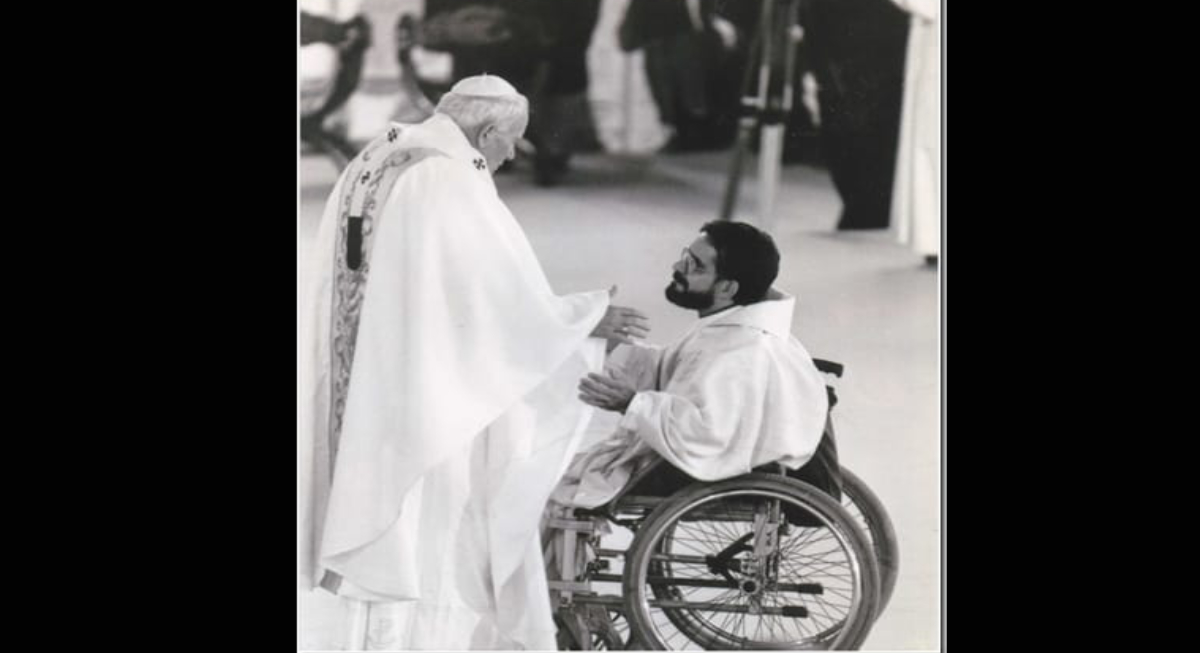

Personalmente, no siempre he aceptado fácilmente mi cuerpo, necesitado además de una silla de ruedas: el dolor y la fragilidad me han hecho verlo como un obstáculo.

Y, siendo sincero, a veces emerge despiadada mi vulnerabilidad, de forma punzante, amenazando con hacerme zozobrar en el temor. Pero el miedo es la peor farsa. Es como quedarse sitiado por la adversidad, sin otra perspectiva.

Para mí fue clave escuchar a Alfredo Rubio de Castarlenas, promotor de este pensamiento del realismo existencial. Lo conocí en 1979, yo tenía 19 años. Marcó ampliamente mi manera de entender la vida.

Hasta entonces, no había tenido en cuenta aquella frase que me revolvió por dentro: ‘Podría no haber existido’. Mi existencia no era necesaria, pero fue real y única. ¡Existo!

Rubio veía la existencia no como una carga o un absurdo, sino como un regalo inesperado.

Estaba latente en su pensamiento la invitación a la realización del propio ser a través de la autenticidad, entendida como la única posibilidad real de existir.

Es vivir desde la realidad. Es decir, afrontar la vida y tomar decisiones desde la realidad de uno mismo, sin ficciones ni evasiones.

Buscando paz, alegría al espíritu, cuánto se sosiegan también los males del cuerpo dándonos tiempos de quietud, de soledad y silencio que Alfredo nos enseñó a vivir.

Si en esos espacios nos abrimos al Amor de Dios, uno ve iluminada su realidad. Percibe el mundo más allá de sus grandes límites físicos, sicológicos y espirituales… Entonces puede valorar y agradecer inmensamente los bienes recibidos. En mi caso, la soledad y el silencio me ha ayudado a valorar el trato afectuoso, la acogida de quienes me produjeron el bien renovador que tanto necesitaba. He sentido, de la mano de Dios, cómo me ayudaban a salir del abismo más tedioso. Como renacer de las cenizas: fue salvífico.

Al final lo que más cura es sentirse acompañado, abrazado, aceptado (por Dios, por uno mismo y por los demás), con la alegría de sabernos reales y únicos.

Y agradecer un regalo, el regalo de existir en este cuerpo único e irrepetible.

Texto de: Julio Lozano Lorenzo

1

1

Deja tu comentario